Keluarga saya bukan tergolong sangat tajir, otomatis kami punya keterbatasan soal pilihan sekolah untuk anak. Di Dallas dan sekitarnya, biaya sekolah swasta yang berkualitas itu bisa lebih dari biaya kuliah di universitas setempat, sekitar 30.000 USD per tahunnya.

Di pekerjaan, saya banyak berinteraksi dengan guru dan siswa dari beragam sekolah. Baik yang berkunjung ke lab maupun relawan-relawan yang membantu pekerjaan di lab. Relawan, umumnya berasal dari sekolah-sekolah terbaik di Dallas-Fort Worth area (DFW Metroplex) dan sekitarnya. Salah seorang relawan bercerita, ia pindah dari sekolah negeri ke sekolah swasta terkenal khusus perempuan (semacam Tarakanita-nya lah kalau di Jakarta). Sekolah negerinya dulu 1 kelas 20 anak, sekolah swasta sekarang 1 kelas 9 anak. Dia senang karena bebas diskusi dengan guru dalam kelompok kecil. Gurunya bisa menyesuaikan pendekatan cara pengajaran sesuai anak didiknya. Padahal, sekolah negeri dia sebelumnya di daerah Plano, suburban Dallas, sudah tergolong sekolah negeri bagus yang ratingnya A. Kalo sekolah swasta tersebut dibandingkan dengan sekolah negeri gurem yang ratingnya D, tentunya makin jauh lebih timpang.

Sekolah negeri/public school di Amerika Serikat semuanya gratis dan umumnya tidak ada seleksi masuk, asal termasuk dalam sistem zonasi. Jadi kalau belum bisa baca, ya masuk SD terdekat biar bisa baca. Bukan harus bisa baca dulu baru boleh masuk SD. Bukan harus nilai ujian A semua dulu baru bisa masuk SMA Anu yang ngetop. Jadi sekolah gratis yang dekat sudah tersedia, asal mau. Namun sekolah yang rating akademisnya tinggi, umumnya terletak di daerah suburban yang rumah dan apartemennya lebih mahal harganya. Jadi walaupun sekolahnya gratis, tidak pakai seleksi akademis, tetap aja harus punya duit lebih untuk bisa beli rumah atau sewa apartemen di zona sekolah tersebut. Salah satu kolega saya rela menyewa apartemen kosong di daerah Highland Park, demi punya bukti domisili supaya anaknya bisa pergi ke sekolah negeri Highland Park. Ini adalah area kecil di Dallas County, di mana harga median rumah sekitar 3-4 juta USD. Sebagai perbandingan, harga median rumah di seluruh Dallas County adalah sekitar 360.000 USD.

Sekolah negeri mendapat dana dari pajak properti di sekitarnya. Maka kalau daerah orang tajir, otomatis mendapat dana yang lebih besar untuk fasilitas sekolah. Anak-anak orang kaya jadi punya privilege untuk mendapatkan pendidikan gratis yang relatif lebih berkualitas. Nggak adil? Ya begitulah realita sistem zonasi di Amerika. Ada sisi baik dan sisi buruknya yang tak terduga. Sisi baiknya tentu ada, selain anak-anak nggak perlu sekolah jauh-jauh dan bikin macet antar wilayah, ada komunitas yang peduli, merasa memiliki sekolah dan bisa ikut mengawasi, karena mereka yang bayar pajak properti buat pemasukan sekolah. Gimana dengan anak-anak yang secara ekonomi kurang beruntung (economic disadvantage), yang ortunya hanya mampu tinggal di daerah kriminal, di mana banyak gelandangan, drugs dealers, perkelahian dan tembak-tembakan antar geng? Boro-boro orangtuanya bisa partisipasi aktif ngatur sekolah harus ngapain, cari duit aja udah makan waktu. Ya, mereka dapatnya sekolah yang ratingnya buruk. Susah nyari guru berkualitas yang berani mengajar di daerah tersebut. Harga properti anjlok, siapa juga yang mau denger gunshot tiap hari. Sekolah di zona tersebut juga mendapat dana terbatas karena minimnya pendapatan pajak properti.

Rekan kerja saya adalah seorang imigran latino (Amerika Selatan) yang orang tuanya berasal dari Meksiko. Pindah ke Amerika Serikat untuk mendapatkan hidup yang lebih baik. Namun apa daya, sama aja sama di Meksiko, kata orang tuanya. Tempat tinggal mereka di bagian selatan Dallas saat itu juga dipenuhi komunitas imigran latino. Gunshot, police cars, every day. Dia ingat waktu SD, ketika jalan ke sekolah, dipalak sama anak SMA yang drug addict. Ketika ekonomi orang tuanya beranjak membaik, maka mereka membeli rumah di area suburban yang demografi sekolahnya adalah mayoritas orang kulit putih. Sejak SMP dia sekolah di situ sebagai satu-satunya imigran latino. Sama sekali bukan rasis, tapi kenyataan berdasarkan statistik di Dallas dan sekitarnya, kebanyakan sekolah dengan rating tinggi, demografinya adalah warga kulit putih dan Asia. Sekolah dengan rating rendah kebanyakan warga latino dan kulit hitam. Sistem zonasi ini memperdalam segregasi yang, harusnya sih ada solusinya, supaya orang-orang yang terlahir dengan economic disadvantage bisa mencicipi pendidikan yang mengembangkan potensi serta memperbaiki kehidupannya.

Ambil contoh aja, di sini banyak sekali dokter dan insinyur dari India. Nah kalau anak imigran India yang ibunya dokter, bapaknya software engineer, terus masuk sekolah rating A di suburban, nerusin kuliah terus sukses di bidang biomedical engineering, itu nggak aneh, karena secara genetis dan lingkungannya udah mendukung. Terus gimana nasib anak yang sebetulnya berpotensi sukses tapi terlahir di lingkungan yang nggak mendukung dengan ekonomi kurang beruntung?

Upaya-upaya untuk desegregasi itu sebetulnya telah dilakukan, dengan adanya dengan adanya Magnet Schools (akhir tahun 70an), serta Charter Schools (tahun 80an). Apa pula ini? Kedua jenis sekolah ini masih tergolong sekolah negeri yang juga gratis. Perbedaannya, keduanya menerima siswa dari area yang zonasinya lebih luas dan sumber dananya juga lebih beragam. Buat orang tua seperti saya yang tidak mau pasrah dengan takdir zonasi yang kurang sesuai dengan standar, ini bisa jadi alternatifnya

Charter School dan Magnet School biasanya punya spesialisasi tersendiri dalam kurikulum, misalnya yang satu menekankan Math, Science, Technology, yang satu lebih ke Arts and Language. Ada lagi yang fokus ke Trade/Vocational atau keahlian siap pakai. Misalnya, kalau kurikulum standar sekolah negeri ada pelajaran olahraga dengan jatah 3 jam seminggu, sekolah ini jam olahraganya ga harus 3 jam, bisa lebih sedikit atau lebih banyak, tergantung spesialisasi sekolahnya. Seleksi masuk sekolah biasanya dengan lotere/undian, tapi ada juga yang uji kemampuan. Terkadang ada kuota tertentu di mana sekian persen anak harus berasal dari ekonomi kurang mampu. Keduanya punya otonomi lebih untuk memodifikasi kurikulum dan pengajaran. Bedanya dengan Magnet School, Charter School otonominya lebih luas karena dari asal namanya, Charter, perjanjian mengenai visi misi dan target pencapaian sekolah, disetujui antara pemrakarsa sekolah dengan donatur, komunitas dan pihak-pihak terkait. Dinas pemerintah lokal/school district hanya mengawasi saja. Beberapa pendiri Charter Schools adalah orang kaya raya murah hati alias filantropis yang peduli dengan pemerataan pendidikan untuk semua kalangan.

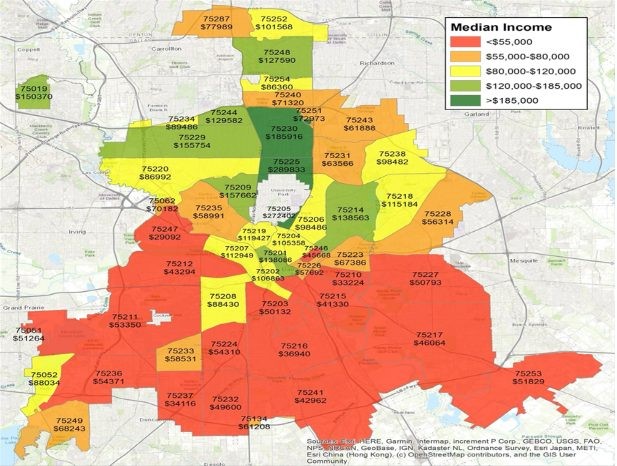

Hasilnya? Cukup banyak yang mengungguli sekolah negeri tradisional dengan “takdir zonasi horang kayah”. Ambillah contoh distrik Dallas. Dallas Independent School District (DISD) adalah salah satu distrik sekolah negeri dengan area paling luas di Texas, dan ekonominya sangat timpang. Gambar di bawah ini bukan data terbaru, tapi cukup mewakili kesenjangan tersebut.

Daerah atas adalah North Dallas yang pendapatan penduduknya di atas rata-rata, yang bawah adalah daerah South Dallas yang, kebalikannya, jauh di bawah rata-rata. Mereka di utara Dallas dengan zonasi sekolah DISD bisa mengirimkan anaknya ke sekolah swasta, jika dirasa sekolah negeri sekitarnya kurang bagus. Sebaliknya,yang di selatan tidak punya banyak pilihan kecuali ke sekolah setempat.. Buat pendidik, mengajar di area selatan Dallas adalah salah satu mimpi buruk.. Yang udah pernah nonton Dangerous Minds – nya Michelle Pfeiffer, itu nggak seberapa sih tantangannya. Makanya guru-guru yang mau mengajar di area ini ini diberi insentif lebih daripada guru-guru yang mengajar di area suburban. Tetap aja banyak yang bilang, insentif nya nggak seberapa dibanding tantangannya. Ini bukan lagi soal ketidakberuntungan secara ekonomi. Tapi anak kita bisa berteman sama anak-anak yang orang tuanya drug addict yang juga nggak peduli untuk ngajarin anaknya bagaimana bertingkah laku. Kebayang nggak sih ngajar ke murid-murid yang udah nggak peduli sama sekolah, orang tuanya juga nggak peduli, terus gimana kalo muridnya nembak gurunya?

Terlepas dari semua tantangan itu, ketika saya random cari Top 3 Public High Schools in Texas, keluar rating dari situs US News yang hasilnya BUKAN sekolah di suburban area tempat orang-orang berada tersebut. 3 peringkat teratas justru dari Dallas ISD, 2 Magnet Schools, 1 Charter School yang semuanya berlokasi di Selatan Dallas. Salah satunya adalah Irma Rangel Leadership School, peringkat 20 dari puluhan ribu SMA di seluruh Amerika Serikat. Ini sekolah khusus perempuan yang 80% siswanya latino. Di situs ini mereka jauh mengungguli sekolah-sekolah negeri di area ekonomi kelas atas dengan mayoritas kulit putih dan Asia yang saya sebutkan di atas, sekolah dengan “takdir zonas bagus”. Tentunya, rating dari situs yang berbeda, indikatornya juga bisa beda. Sekarang saya ambil rating resmi dari pemerintah setempat, TX schools.org. di mana kita bisa membanding sekolah satu dengan yang lain

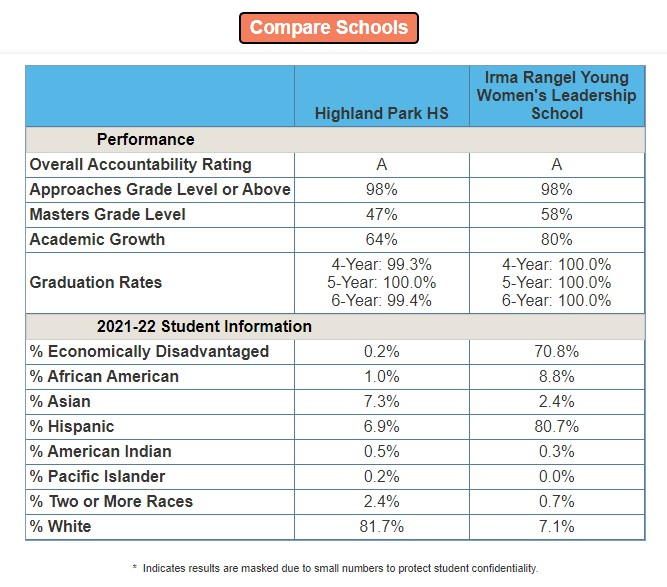

Situs ini biasanya datanya lebih terbarukan. Di sini saya membandingkan sekolah Irma Rangel, yang 70% muridnya dari ekonomi kurang mampu, 80% hispanic/latino, dengan Highland Park, daerah “horang kaya” yang saya sebut di atas, dengn hanya 0.2% dari ekonomi kurang mampu dan lebih dari 80% kulit putih. Ternyata sekolah dari anak-anak dengan ekonomi kurang mampu bisa bersaing bahkan academic growth nya melebihi sekolah anak-anak horang kaya. Academic growth biasanya menunjukkan, kemampuan mereka sebelum dan sesudah tahun ajaran. Anak-anak yang sudah dari sononya pintar, dari lingkungan terpelajar yang les ini itu, bisa jadi nggak begitu banyak growthnya karena sudah mentok. Justru sekolah bagus adalah sekolah yang anak-anaknya biasa saja atau bahkan di bawah rata-rata, tetapi sekolah tersebut mampu mencapai pertumbuhan akademik yang tinggi. Di Indonesia, sekolah favorit biasanya terjadi karena bibitnya sudah unggul yang diseleksi dari nilai akademik. Sekolah favorit bukan karena pertumbuhan dari bibit yang biasa-biasa menjadi bibit unggul. Maka kemudian Indonesia mengubah jadi sistem zonasi untuk meratakan kesempatan. Kita belum tahu keberhasilan dan kendalanya, masih butuh waktu panjang. Tentunya beda negara, beda masalah, beda solusi.

Di tempat kerja, relawan-relawan dari sekolah Irma Rangel ini termasuk favorit saya. Walaupun pada umumnya relawan yang bekerja di lab saya itu bagus-bagus, tetapi terkadang hit and miss, ada yang bagus banget ada yang sangat tidak mature. Tapi relawan dari sekolah ini, saya juga heran, kok bisa semuanya bagus. Dalam arti bukan cuma pintar tapi kerjanya juga cepat tanggap satset satset, dan attitude mereka super sopan. Relawan dari sekolah suburban, mereka pintar sudah pasti, namun beberapa kadang kelihatan sekali anak manja kurang inisiatif atau kurang diajarkan untuk respek terhadap otoritas, sedikit-sedikit ngecek smart watch dsb. Dari sini saya juga mencoba cari tahu, apa sih yang diajarkan di Charter School tersebut, sampai membuat attitude murid-muridnya sopan, etos kerjanya bagus? Apa yang membedakan? Ataukah anak-anak tersebut memang sudah terseleksi karena walau orang tuanya berangkat dari humble beginning tapi jelas peduli soal pendidikan hingga mau capek-capek ikut proses masuk Charter School.

Ketika kita nyari sekolah dengan membandingkan rating, kebanyakan rating adalah indikator akademis, karena memang lebih gampang diukur. Saya sering lihat sekolah A anaknya sopan-sopan, biasa ngantri, nggak rebutan, good listener. sekolah B pinter-pinter tapi rebutan, kasar, dsb. Terus gimana ngukur pendidikan karakter? Gimana taunya pendidikan karakter di sekolah tersebut berhasil?

Saya selalu bercita-cita pengen anak saya itu attitudenya baik. Kejujuran, kemandirian, caring and respect to others, itu menurut saya jauh lebih sulit dibuat sistem pengajarannya dibanding skill akademis yang sepengetahuan saya lebih banyak dipengaruhi lotere genetik. Pendidikan karakter memang utamanya dari keluarga, tapi ketika kita mengirimkan anak ke komunitas seperti sekolah, maka komunitas itu bisa memperkaya atau justru menihilkan apa yang sudah kita ajarkan dari rumah.

Lebih lanjut tentang pengalaman saya nyari sekolah yang punya pendidikan karakter ini, saya tulis di tulisan berikutnya.